ゴムの歴史

本記事ではゴムの歴史についてご紹介いたします。

ご参考になれば幸いです。

1、ゴムはコロンブスから始まった

500年以上も前の話ですが、

天然ゴムの存在を最初に文明社会に紹介してくれたのは、

大航海時代の冒険家、コロンブスでした。

そして1800年代初頭に始まったイギリスの産業革命の頃にはすでに、

天然ゴムを使ったゴム靴や防水コートのようなゴム製品が開発され、

上流階級の人々に愛用されるようになっていました。

1839年にグッドイヤーは、天然ゴムに硫黄を加えて加熱すると、

よく伸びる上に、かつ丈夫なゴムができることを偶然発見しました。

この発見によりゴムが工業材料として大量に使用されるようになり、

ゴム化学工業誕生のきっかけになりました。

自動車工業の発展により自動車用タイヤ工業が急速に発展した20世紀初頭、

天然ゴムの需要が急速に増大し供給が追い付かなかったこと、

また多くの研究者が天然ゴムの素性を明かすべく努力を重ねたことが要因となり、

天然ゴムに類似した合成ゴムの開発・研究が活発化しました。

その結果、1915年ドイツのバイエルン社で合成ゴムの工業生産が開始されました。

その後は、カローザスが1935年にナイロンの合成に成功するまでの間に、

数種類の合成ゴムが工業的に生産されるようになりました。

なお、1904年にはカーボンブラックによるゴムの補強が発見されていたこともあり、

ゴム工業は発展の一途をたどったのです。

近年では、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐油性、人体適合性など、

使用目的に合わせた数多くの種類の合成ゴムが生産されています。

ゴム材料科学の進歩を下記表にてまとめてみました。

| 西暦 | 内容 |

| 1490年代 | コロンブスが天然ゴムを文明国に紹介 |

| 1826年 | ファラディが天然ゴムの化学組成はC₅H₈であることを発見 |

| 1839年 | グッドイヤーが加硫を発見 |

| 1845年 | トムソンが空気入りタイヤを発明 |

| 1849~1860年 | ゴム靴、防水衣料、ゴムボールなどに大量の需要がありゴムブーム到来 |

| 1886年 | 日本でゴム加工業が開始 |

| 1912年 | タイヤの補強材としてカーボンブラックが使われ始める |

| 1915年 | ドイツ・バイエルン社で、最初の合成ゴム(ポリジメチルブタジエン)の工業生産開始 |

| 1928年 | 日本ゴム協会設立 |

| 1931年 | デュポン社(アメリカ)がクロロプレンゴムの工業生産開始 |

| 1933年 | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)が誕生 |

| 1934年 | NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)が誕生 |

| 1935年 | マイヤーフェリーの実験で、ゴムの張力は絶対温度に正比例することが明らかになる |

| 1940年 | アメリカでタイヤ用SBRの製造開始 |

| 1945年 | GEとダウコーニングにより、シリコーンゴムが開発される |

| 1956年 | ナッタがEPDM(エチレンプロピレンゴム)の合成に成功 |

| 1957年 | デュポン社(アメリカ)がフッ素ゴムViton®を発売 |

| 1959年 | 日本ゼオンでNBRの生産開始 |

| 1960年 | 日本合成ゴムでSBRの生産開始 |

| 1962~1968年 | 架橋熱可塑性エラストマーの開発 |

| 1982~1985年 | 末端変性SBRの開発 |

| 1986年 | スタッドレスタイヤの普及が始まる |

| 1993年 | 加硫ゴムの物理試験方法のJISが改訂される |

| 1996年 | O-157で抗菌ゴム製品に注目が集まる |

| 2001年 | 旭化成がオレフィン系TPEを開発し新規参入 |

| 2003年 | 軽量化、リサイクルでTPE市場が拡大 |

| 2005年 | 天然ゴムのエコプロジェクトが発足 |

| 2008年 | ブタジエン不足で合成ゴムが減産、ゴム製品生産に急ブレーキ |

| 2012年 | ゴム企業のインド進出が本格化 |

| 2013年 | 海外の合成ゴムプラントが新増設ラッシュ |

| 2014年 | 日本ゼオンがシンガポールにS-SBRプラントを新設 |

| 2015年 | ゴム企業の半数で海外売上高比率が5割超に |

2、天然ゴムの優れた特性

天然ゴムは、ゴムの木から採取されたラテックスに、

酸を加えたときにできる凝固物です。

凝固物の主成分は、シス-1,4-ポリイソプレンですが、

少量のタンパク質、脂質、金属も含まれています。

天然ゴムに含まれているシス-1,4-ポリイソプレンの分子鎖長は、

汎用の高分子物質に比べて、非常に長い(分子量が大きい)ことが特徴です。

そのため引張り強さ、引裂き強さ、耐摩耗性等の機械的強度や低発熱性に優れます。

上記のような特性を有する天然ゴムを人工的に合成しようとする努力がなされ、

1964年に日本で合成のシス-1,4-ポリイソプレンが誕生しました。

ただ、この合成物が示す引張り特性は、天然ゴムに比較してかなり劣るものでした。

3、合成ゴムの発展

合成ゴムの発展は、めざましい自動車産業の活発化と、

それに伴う天然ゴムの供給不足によってもたらされたといっても過言ではありません。

最初の合成ゴムであるポリジメチルブタジエンが、

ドイツで工業生産に入ったのは1915年のことでした。

その後、1920年代には種々の手法によるポリブタジエンの工業化が行われました。

なお現在大活躍中のSBRやNBRは、1930年代に開発されたものになります。

日本では政府の方針により1940年代初頭から、

合成ゴムの研究や製造が活発に行われるようになりましたが、

第二次世界大戦の終了とともに合成ゴムの製造は禁止されてしまいました。

しかし、1960年代には、外国からの技術導入や自社開発技術により、

SBRやNBRの大量生産が可能になり、本格的な合成ゴム工業が開始されたのです。

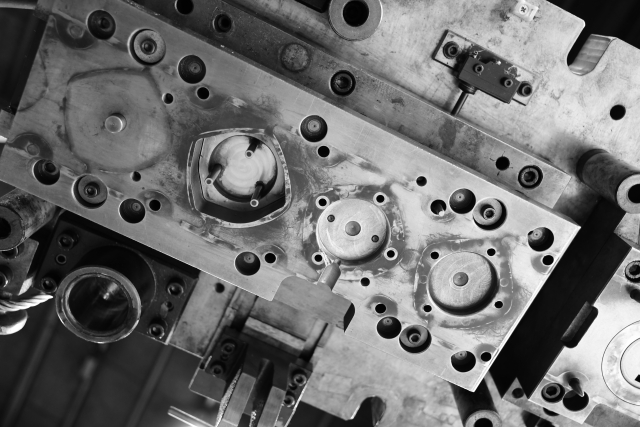

1960年代に発表された熱可塑性エラストマー(TPE)は、

プラスチックと同様の成形加工方法が採用できることから注目を集め、

ブロックコポリマーの開発やブレンドの手法を用いた活発な研究が続いています。

1980年代に入ると、既存の生ゴム分子鎖末端に化学的修飾を加えて、

特殊な機能を有する生ゴムも出現しました。

例えば、ジエン系ゴムであるNBRの二重結合に水素を付加して、

化学的安定性を増加させた水素化ニトリルゴム(H-NBR)がそれに当たり、

近年どんどんその供給も高まってきています。

いかがだったでしょうか。

コロンブスによって紹介されたゴムは、

500年以上の時を超えた今でも、私たちの身の回りで大いに活躍しているのです。

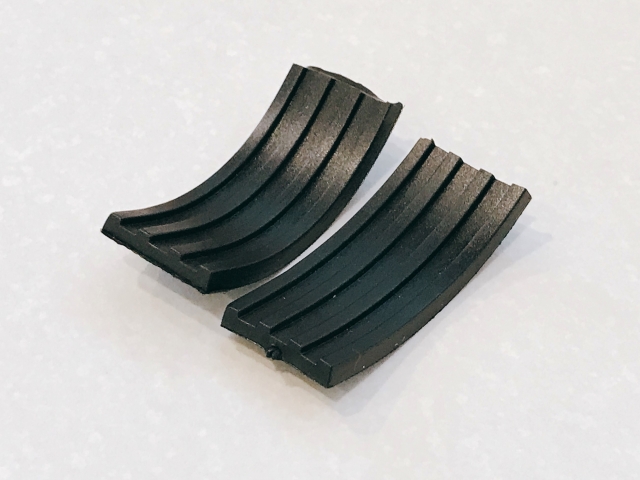

木成ゴム株式会社では、ゴム製品のあらゆる加工に携わっております。

成形や切削といった製造はもちろん、材質の選定を含めた一括でのご対応が可能ですので、

まずはお気軽にご相談ください。